“五一口号”是夺取新民主主义革命胜利、建立联合政府的行动纲领。回顾民建先贤积极响应“五一口号”、孜孜以求探寻真理的光辉足迹,感悟峥嵘岁月中民建人筚路蓝缕、追求光明的爱国之心,对于我们不忘合作初心,弘扬优良传统,奋力谱写新时代多党合作事业新篇章具有重要意义。

知所从来、思所将往,方明所去。作为同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党,民建在近八十年的风雨历程中,始终同中国共产党想在一起、站在一起、干在一起,不断成长进步、不断有所作为。

值此中共中央“五一口号”发布77周年之际,特发布图说“五一口号”专辑,铭记历史、奋进未来。

城南庄会议旧址

图为保定市阜平县城南庄村晋察冀军区司令部旧址中复原的1948年城南庄会议场景。

当1948年,人民解放军势如破竹,在山东、东北、晋南、陕北都取得了重大胜利,中原战场告捷,直逼国民党长江防线,历史的长河很快就要在此时发生重大转折。作为新华社社长的廖承志认为在这一重要时刻,中央肯定有重大主张需要发布,于是给中共中央发了一份简短的电报予以请示。

廖承志的这封简短来电,当即引起毛泽东和周恩来等中共中央领导人的高度重视。国民党反动统治即将崩溃,一个独立、民主、和平、统一的新中国即将诞生。已到对外公布共产党人的政治主张、提出新中国政权蓝图之时。于是,中共中央立即着手起草。

4月30日至5月7日,中共中央书记处召开扩大会议,因开会地点在城南庄,所以该会称“城南庄会议”。会议研究了对新中国成立具有非常重要意义的事项,其中的一项就是讨论通过了“五一口号”。

“五一口号”原稿

原稿里面,毛泽东同志共作了27处修改。其中,对第5条的修改,成为点睛之笔。初稿第5条为“工人阶级是中国人民革命的领导者,解放区的工人阶级是新中国的主人翁,更加积极地行动起来,更早地实现中国革命的最后胜利”。毛泽东将其删掉改为:“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府!”

新华广播电台旧址

图为邯郸市涉县西戌镇沙河村陕北新华广播电台旧址。

“五一口号”如何能从山沟里快速地传播出去?位于涉县西戌镇的新华广播电台起到了关键作用。在中央档案馆,现存一份《中共中央关于“五一”劳动节口号连播三天给新华社的电报》,正文上方显示时间是1948年4月30日,文中括号备注:包括文播、口播、英播。在那个年代,广播是最快捷最安全的传播方式。“五一口号”当时连播三天,还以记录速度播报,方便身在国统区的同志记录校改口号内容。

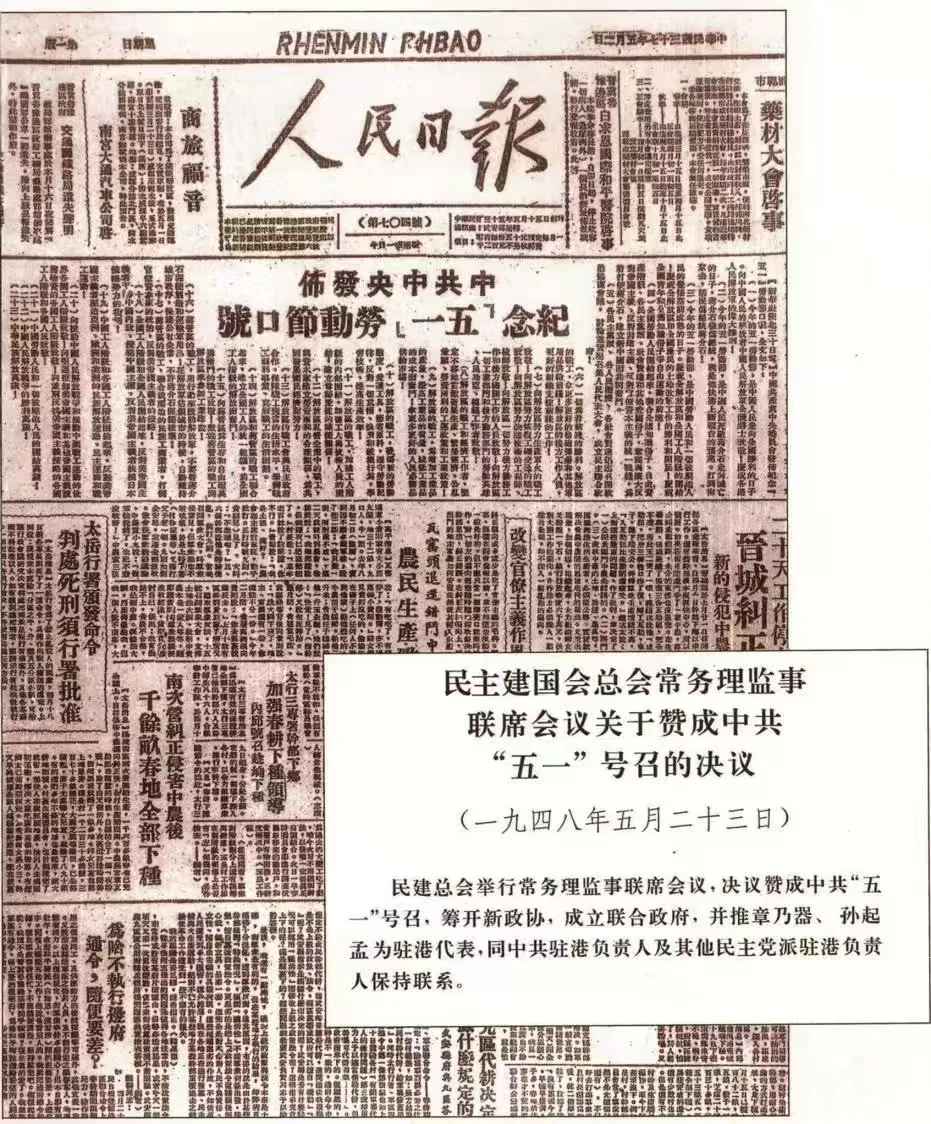

民建积极响应

图为《人民日报》全文刊发“五一口号”及民建的响应情况。

5月2日,在上海的黄炎培到虹桥疗养院与张澜、罗隆基等人碰头,密议“五一口号”,他在当天的日记中写道:“甚注意中共五一广播第五节。”5月14日,盛康年由香港带着沈钧儒给张澜、黄炎培的信回到上海,介绍了在港的各民主党派响应“五一口号”的立场和行动。

随后,民建于5月23日在上海秘密举行了常务理、监事联席会议。经过讨论,一致通过了“赞成中共‘五一’号召,筹开新政协,成立联合政府,并由驻香港代表章乃器、孙起孟向中共驻香港负责人表示响应“五一”口号。

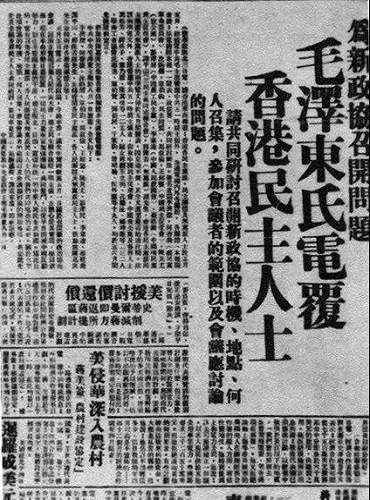

毛泽东复电

图为毛泽东对于民主党派人士响应“五一口号”的复电。

各民主党派、无党派民主人士以不同方式表示积极响应和拥护中共“五一口号”。1948年8月1日,毛泽东复电香港李济深、何香凝、沈钧儒等诸先生,并转香港各民主党派、各人民团体及无党派民主人士。毛泽东的复电在各民主党派、无党派民主人士中引起了强烈的震动,大家倍感振奋,仿佛触摸到了新中国的第一缕曙光,感受到了新政协的第一搏脉动。

民主人士到达北平

图为民主人士至西苑机场迎接毛泽东。左起:沈钧儒、朱德、董必武、李济深、陈其瑗、郭沫若、黄炎培、毛泽东、林伯渠、马叙伦。

“五一”口号发布后,当年8月至1949年8月,应中共中央邀请,各民主党派、无党派民主人士和华侨代表陆续从香港及国民党统治区到达解放区,参与新政协的筹建工作。1949年3月25日,在北平的党、政、军机关负责同志和各民主党派、无党派人士及各界代表人士共1000 多人聚集在西苑机场,热烈欢迎毛泽东和其他中央领导人。毛泽东一行来到160多位民主人士的欢迎行列,高兴地、热烈地与李济深、沈钧儒、陈叔通、黄炎培、郭沫若等一一握手,互致问候。

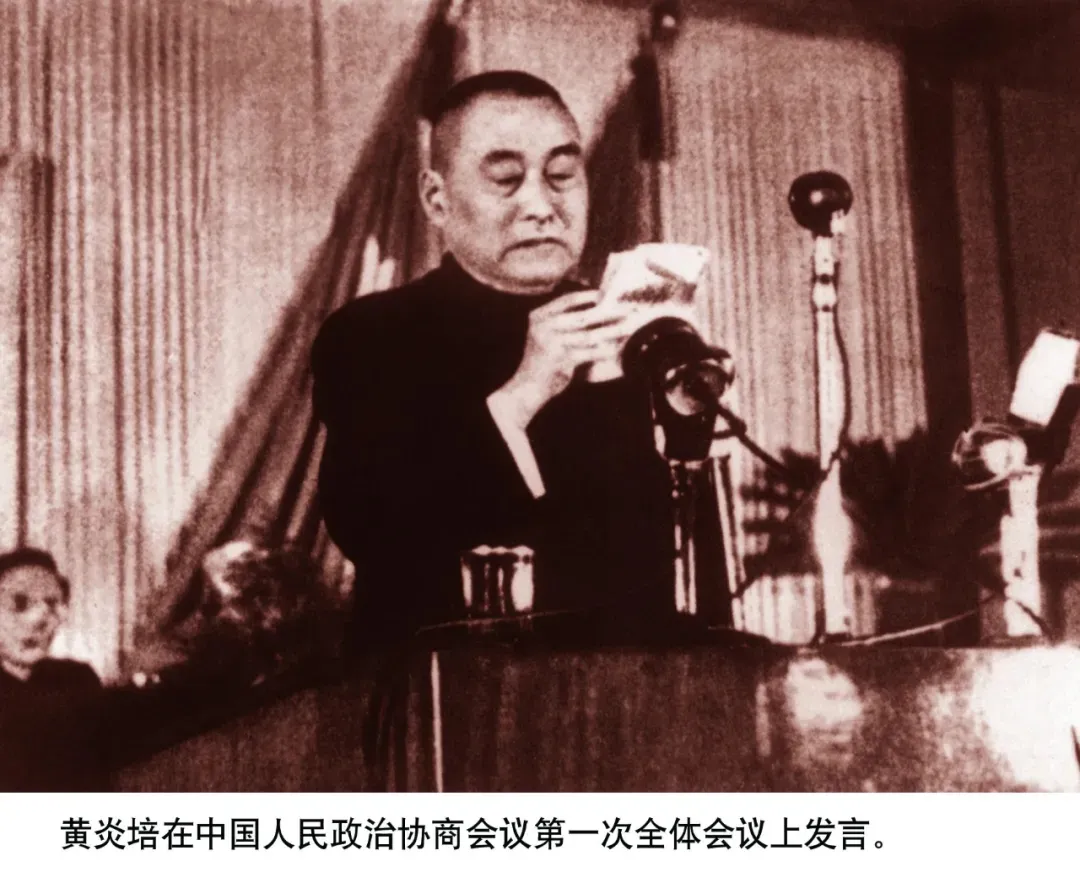

新政协召开

“五一”口号发布后,黄炎培、章乃器、施复亮、孙起孟、包达三、盛丕华、俞寰澄等民建领导人在中共安排下,南下香港,辗转北上解放区,参加新政协。至1949年3月底,民建的主要负责人都已陆续到达北平。1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平隆重开幕。新政协的召开,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的正式确立,掀开了我国社会主义政治发展的历史篇章。

(来源:中国民主建国会)